Martin Thüne, Kathrin Klass & Thomas Feltes (Hrsg.)

Digitale Polizei Aktuelle Einsatzfelder, Potenziale, Grenzen und Missstände

„Die Digitalisierung von Industrie, Wirtschaft, Verwaltung, des Bildungs- und Dienstleistungswesens, mithin großer Bereiche des beruflichen wie privaten Lebens, ist seit mehreren Jahrzehnten ein Dauerthema und einer in seiner Intensität zunehmender Prozess. Von der digitalen Transformation ist auch die Polizei in vielfacher Hinsicht betroffen bzw. mehr noch: sie gestaltet diesen Weg seit geraumer Zeit aktiv mit. Auszumachen sind vielfältige Facetten des digitalen Polizeihandelns – manches davon transparent und Alltagsgeschäft angekommen, manches hingegen erst im Entwicklungsstadium und sich im Verborgenen abspielend, einiges scheint schlicht noch ungelöst.

Der vorliegende Sammelband unternimmt den Versuch, das weitläufige und in Teilen unübersichtliche Feld digitaler Polizeiarbeit neu zu vermessen. Im Fokus stehen dabei u.a. algorithmenbasierte Konzepte polizeilicher Arbeit, das Agieren der Polizei in sozialen Netzwerken sowie die Digitalisierung der polizeilichen Einsatz- und Ermittlungsarbeit. Zahlreiche Autor*innen aus Wissenschaft, Polizei und Zivilgesellschaft gehen in diesem Zusammenhang den Fragen nach, welche Chancen und Risiken mit einer zunehmend digitalisierten Polizei einhergehen, welche Herausforderungen sich polizeilich, juristisch sowie gesellschaftlich stellen und nicht zuletzt, welche Missstände aktuell zu konstatieren sind.“

Inhalt

Inhalt:

Martin Thüne, Kathrin Klaas und Thomas Feltes

Vorwort der Herausgeber*innen

Kapitel I: Digitale Polizei – Grundüberlegungen

Thomas Feltes

Zwischen Schreibmaschine und Avatar: Vorteile und Risiken der Digitalisierung und Medialisierung der Strafverfolgung

Oliver Bidlo

Polizeiarbeit zwischen Aufklärung und einer Ästhetik der Überwachung

Roland Hoheisel-Gruler

Staatliches Informationshandeln im Digitalen Raum: Information und Interaktion

Holger Plank

Die „Präventivwirkung des Nichtwissens“: Folgen für die digitale Polizeiarbeit

Jo Reichertz, Sylvia Marlene Wilz

Wie verändert die Einführung der Informations- und Kommunikationsmedien die polizeiliche Ermittlungsarbeit?

Kapitel II: Algorithmenbasierte Konzepte polizeilicher Arbeit

Eike Bone-Winkel

Predictive Policing – eine Erfolgsgeschichte?

Simon Egbert

Predictive Policing: Die Digitalisierung als Präpressionstreiber

Kai Seidensticker, Felix Bode

Predictive Policing und die Gefahr der Abstraktion von Polizeiarbeit

Martin Thüne

„Algorithmic Policing“ – Auf der Datenautobahn in Richtung einer neuen Polizei?

Kapitel III: Polizei in sozialen Netzwerken

Caren Stegelmann, Tabea Louis

Teilen und Herrschen: Zur Polizierung des Sicherheitsgefühls und der „guten Ordnung“ in der Timeline

Ben Hundertmark

Affect is King – Polizeiliche Gefühlsarbeit im digitalen Raum

Jasper Janssen, Alexa Agoropoulos

Betroffene Polizei? Von polizeilichen Vulnerabilitätsnarrativen zu Formen diskursiver (Re)Souveränisierung

Kathrin Klaas

Einsatzkommunikation und Deutungshoheit. Polizeiliche Interaktion in den Sozialen Medien zwischen Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot und der Verfolgung von Eigeninteressen

Jan Wagenblatt

Polizeiliche Krisenkommunikation mittels Social Media im Rahmen herausragender Einsatzlagen – Zwischen „Fake News“ und „Hate Speech“

Kapitel IV Digitalisierung der polizeilichen Einsatz- und Ermittlungsarbeit

René Tuma, Simon Egbert, Jo Reichertz

Videobilder und die Mediatisierung des Polizierens: Praktiken, Aneignung und Folgen

Luis-Miguel Herrmann

„Ich sehe dich!“ – Polizieren im digitalen Blick von Bodycams. Wirkung und Folgen der disziplinierenden Kommunikationsmacht durch den Imperativ der Sichtbarkeit

Marius Kühne

Bloß nicht hetzen lassen!

Die (polizeiliche) Bekämpfung von Hassrede im Internet

Annette Brückner

Der Datenschatten als immanentes Risiko

Sebastian Golla, Anna Michel

Unklares Datenschutzrecht und Verantwortungsdiffusionen bei polizeilichen Informationssystemen

Verzeichnis der Autor*innen

Karsten Lauber

Kriminalpräventive Wirksamkeit der Stadtpolizei Eine Untersuchung am Beispiel des Leipziger Stadtordnungsdienstes

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der kriminalpräventiven Wirksamkeit des kommunalen Ordnungsdienstes. Die Ausgangsfrage dabei ist, ob der kommunale Ordnungsdienst die Erwartungen der Bürger*innen hinsichtlich einer Verminderung der Kriminalitätsfurcht erfüllt. Als Untersuchungsgegenstand dient der als Stadtordnungsdienst bezeichnete kommunale Ordnungsdienst in Leipzig. Diese Organisationseinheit ist Teil des Ordnungsamtes. Er wurde 2018 in „Polizeibehörde“ umbenannt und tritt seitdem unter dieser Bezeichnung öffentlichkeitswirksam auf.

Über wesentliche Aspekte der Herstellung lokaler Sicherheit liegen aus kriminologischer Perspektive bereits gut replizierte Ergebnisse vor. Vor allem die kommunale Kriminalprävention erzielt seit den 1990er Jahren hohe Aufmerksamkeit und wurde bereits umfangreich beschrieben, analysiert und untersucht. Während „Kustodialisierungs-Dienste“ wie die Sicherheitswacht oder private Sicherheitsdienste einige Aufmerksamkeit in der Kriminologie erzielten, trifft dies weniger auf die kommunalen Ordnungsdienste zu, vor allem im Hinblick auf empirische Arbeiten.

Die Arbeit trägt zunächst dazu bei, einen Beitrag zu den empirisch noch wenig untersuchten kommunalen Ordnungsdiensten zu leisten. So wird von offiziellen Vertretern gerne die positive Wahrnehmung und Akzeptanz der Außendienste der Ordnungsämter in der Bevölkerung beschrieben und deren reduzierender Einfluss auf die Kriminalitätsfurcht festgestellt, ohne dass es hierfür empirische Nachweise gibt. Daneben reichert die Untersuchung die vorliegenden Erkenntnisse über die kommunale Kriminalprävention in Bezug auf die Aktivitäten der Ordnungsdienste an. Zuletzt soll eine Antwort auf die Frage gefunden werden, welchen Beitrag die kommunalen Ordnungsdienste zu einer guten Polizeiarbeit leisten.

Das Erfordernis dieser Untersuchung wird durch die steigende Bedeutung der kommunalen Ordnungsdienste für die lokale Sicherheit bekräftigt. Nicht erst seit der Corona-Pandemie werden zu-nehmend Ordnungsstörungen thematisiert. Anders als der staatliche Polizeivollzugsdienst unterliegt der kommunale Ordnungsdienst einer unmittelbaren lokalpolitischen Steuerung, auf die in besonderem Maße auch die Interessen der lokalen Wirtschaft, der Touristen und der Kommunalpolitiker*innen Einfluss nehmen können. Mit dem kommunalen Ordnungsdienst geben die Kommunen ein Bekenntnis zum Standortfaktor Sicherheit ab. Ob und wie sie dieses Bekenntnis erfüllen und was ggf. verbessert werden kann, untersucht diese Arbeit.

Inhalt

Inhalt:

1 Einleitung

1.1 Ziel und Relevanz der Untersuchung

1.2 Aufbau der Untersuchung

2 Begriffsbestimmungen

2.1 Kommunaler Ordnungsdienst

2.2 Ordnungsbegriffe/Ordnungsstörungen

3 Polizeibegriffe und -systeme

3.1 Entwicklung des Polizeibegriffs

3.2 Aktuelle Polizeibegriffe

3.4 Zwischenfazit

3.5 Polizieren statt Polizei

4 Entwicklung der Polizei in Deutschland

4.1 Entwicklung der Institution Polizei

4.2 Entpolizeilichung

4.3 Zuständigkeitsabgrenzung auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr

5 Kriminalprävention in Deutschland

5.1 Polizeiliche Kriminalprävention

5.2 Kommunale Kriminalprävention

5.3 Exkurs community policing

5.4 Zusammenfassung

6 Kommunale Ordnungsdienste

6.1 Entlastung und Rückzug der Polizei

6.2 Mehr Polizei, mehr Sicherheit

6.4 Kriminalitätsfurcht als kriminalpolitische Kategorie

6.5 Positionen des Deutschen Städtetags

6.6 Kritik an den kommunalen Ordnungsdiensten

7 (Re-)Kommunalisierung der Polizei

7.1 Kommunale Selbstverwaltung

7.2 (Re-)Kommunalisierung

7.3 (Re-)Kommunalisierung von Polizei anhand ausgewählter Beispiele

7.4 Zwischenfazit

8 Polizeirecht in Sachsen

8.1 SächsPolG

8.2 Polizeirechtsnovelle 2020

8.3 Gemeindliche Vollzugsbedienstete

9 Stadtordnungsdienst in Leipzig

9.1 Einrichtung des Stadtordnungsdienstes

9.3 Politische Initiativen zur Aufwertung des Stadtordnungsdienstes

9.4 Transformation des Stadtordnungsdienstes zur Polizeibehörde

9.5 Auswirkungen der Transformation des Stadtordnungsdienstes zur Polizeibehörde

9.6 Zwischenfazit

10 Forschungsstand zu den kommunalen Ordnungsdiensten

10.1 Untersuchungen in Leipzig

10.2 Sonstige Bürgerbefragungen

10.3 Forschungsarbeiten

10.4 Zwischenfazit

11 Konzeption der Untersuchung

11.1 Operationalisierung

11.2 Drittvariable

11.3 Daten und Stichprobe

12 Beschreibung der Datengrundlage

13 Ergebnisse

13.1 Deskriptive Ergebnisse

13.2 Bivariate Analysen

13.3 Moderationsanalysen

13.4 Ergebnisse

14 Zusammenfassung der Ergebnisse

15 Diskussion der Befunde und Ausblick

Anlagen

Marcel Häßler

Was ist „gute Polizei“? Kulturelle Wahrnehmungsdifferenzen am Beispiel der afghanischen Polizei

Die afghanische Polizei gilt weithin als eine dysfunktionale Organisation, die nach nahezu zwei Dekaden massiver Investitionen in Material, Personal, Strukturen und Prozesse von der Bevölkerung und internationalen Beobachtern als Last wahrgenommen wird. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass dies kein strukturelles, sondern vielmehr ein kulturelles Problem ist, das weit über den Organisationsrahmen der Polizei hinausgeht. Das kulturell bedingte Verständnis ,guter' Polizei aus der Sicht afghanischer Polizisten zeigt Schnittmengen, aber auch Kontraste und Ambiguitäten zu einer ,westlichen' Polizeiperspektive. Diese oftmals verborgenen kulturellen Wahrnehmungsdifferenzen, aber auch konträre Sinnzuschreibungen führen zu Missverständnissen auf Seiten der afghanischen Bevölkerung, der internationalen Geber und innerhalb der afghanischen Polizei. Die vorliegende Arbeit will durch den bewussten Fokus auf die kleinste geografische Organisationseinheit der afghanischen Polizei, den Polizeidistrikt, sowie narrative Interviews mit Polizisten polizei-kulturelle Deutungsmuster afghanischer Polizisten herausarbeiten. Diese Grundmuster, die das Alltagshandeln der afghanischen Polizisten entscheidend beeinflussen, werden dem Leser vertraute und alternative Denkmuster aufzeigen, aber auch hin und wieder ein Kopfschütteln hervorrufen. Die afghanische Perspektive auf die Organisation ,Polizei', die uns einerseits im ,westlichen' Alltag so vertraut und andererseits theoretisch so fremd ist, hält einige Überraschungen bereit.

Inhalt

Inhalt:

Vorwort des Autors

1. Einleitung

2. Aufbau der Arbeit

3. Afghanistan – eine Annäherung

3.1 Zentrale Narrative in und über Afghanistan – im Spannungsfeld von Tradition und Moderne

3.1.1 Das ‚Great Game’ auf dem ‚Graveyard of Empires’

3.1.2 Der Islam als Mobilisierungsinstrument und lebensweltliche Rahmung

3.1.3 ‚Modernisierung‘ – das große Transformationsprojekt

3.1.4 ‚Hukumat‘ versus ‚Yagistan‘

3.1.5 Konfliktdiskurse

3.1.6 Wenn der Staat zur ‚Beute‘ wird

3.1.7 Vom Krieg zur Kriegsökonomie

3.1.8 Theoriegeleitete Erklärungsversuche zur afghanischen ‚Entwicklung‘

3.2 In der Ethnozentrismus-Falle

3.2.1 Kulturelle Identität und Ethnozentrismus

3.2.2 Eine Fundamentalkritik an der ‚westlichen‘ Epistemologie

3.2.3 Schlussfolgerungen für die eigene Forschung

3.3 Forschen in Afghanistan

3.3.1 Auf der Suche nach ‚dem‘ afghanischen Polizisten

3.3.2 Methodik und Vorgehensweise in der Feldforschung

3.3.3 Die konzeptionelle Rahmung der Feldforschung

4. Afghanische Polizei aus der Sicht ihrer Polizisten

4.1 Interview mit Jaffar

4.1.1 Formalbiografische Textanalyse

4.1.2 Gliederung des Interviews nach Phasen

4.1.3 Kategorien polizeikultureller Wahrnehmungsmuster (Jaffar)

4.2 Interview mit Jamal

4.2.1 Formalbiographische Textanalyse

4.2.2 Gliederung nach Phasen

4.2.3 Kategorien polizeikultureller Wahrnehmungsmuster (Jamal)

4.2.4 Jamals islamischer Idealtypus der Polizei

4.3 Interview mit Shabir

4.3.1 Formalbiografische Textanalyse

4.3.2 Gliederung nach Phasen

4.3.3 Kategorien polizeikultureller Wahrnehmungsmuster (Shabir)

4.4 Interview mit Ghafour

4.4.1 Formalbiografische Textanalyse

4.4.2 Gliederung nach Phasen

4.4.3 Die ‚richtigen‘ Polizisten übernehmen die Polizeistation – Das Zusammentreffen mit Abdul

4.4.4 Kategorien polizeikultureller Wahrnehmungsmuster (Ghafour)

5 Der afghanische Polizist in seinen sozialen Bezügen

5.1 Islamische Gerechtigkeitsvorstellungen als Grundlage von Polizei

5.2 Polizei und die ‚gute‘ öffentliche Ordnung

5.3 Sittliche Polizei oder Sittenpolizei – formelle und informelle Sozialkontrolle in Afghanistan

5.4 Die Polizei als Spiegelbild der Gesellschaft

5.5 Fitna: über die allgemeine Verpflichtung, sich dem Chaos entgegenzustellen

5.6 Was macht den Polizisten zum Polizisten?

5.7 Einblicke in die Polizei-‚Organisation‘

5.8 Der Polizist mit dem Stock – polizeiliche Idealtypen und Metaphern

5.9 „We Train Them!“ – im ‚Dialog’ mit den ‚Ausländern‘

6 Zusammenfassung und Ausblick

Literaturverzeichnis

Marvin Weigert

Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Rettungsdienste – Prävalenz, Phänomenologie und Präventionsmaßnahmen

Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Rettungsdienste ist ein seit mehreren Jahren in Medien und Gesellschaft diskutiertes Thema. Fraglich ist, ob es sich um ein in Quantität und Qualität zunehmendes Gewaltphänomen handelt, unter welchen Bedingungen es entsteht und wie dem präventiv entgegenzuwirken ist. Zur Beantwortung dieser Fragen wurde 2017 mit Mitteln der Unfallkasse NRW, des Ministeriums des Innern NRW, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW und der komba gewerkschaft nrw ein Forschungsprojekt durchgeführt.

Auf dieser Grundlage legt der Autor die Erscheinungsformen und Umstände von Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Rettungsdienste dar. Wenngleich die Forschungsergebnisse auf ein erhebliches Dunkelfeld hindeuten, kann eine Zunahme von Gewalt empirisch nicht belegt werden. Hinsichtlich präventiver Maßnahmen kommt der Autor zu dem Schluss, dass diese primär bei der Interaktion von Einsatzkräften mit ausgewählten Täter*innengruppen ansetzen sollten. Strafrechtliche Sanktionen scheinen demgegenüber keinen messbaren Beitrag zur Prävention zu leisten.

Inhalt

Inhalt:

A. Einleitung

I. Problemstellung

II. Zielsetzung und Herangehensweise

III. Gang der Untersuchung

B. Eingrenzung des Forschungsgegenstands

I. Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Rettungsdienste

1. Abgrenzung von anderen Einsatzkräften

2. Bestimmung und Umfang des forschungsrelevanten Personenkreises

II. Begriff der Gewalt

1. Anforderungen an einen Gewaltbegriff

2. Bedeutung des Begriffs Gewalt

3. Der Gewaltbegriff im wissenschaftlichen Diskurs

4. Der Gewaltbegriff der vorliegenden Untersuchung

C. Erkenntnisstand

I. Gewalt gegen Einsatzkräfte als kriminelles Verhalten

1. Einbeziehung von Einsatzkräften der Feuerwehren und Rettungsdienste in die §§ 113 ff. StGB

2. Der Tatbestand des § 115 Abs. 3 StGB

II. Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Rettungsdienste im Hellfeld

1. Grundlagen zu Hell- und Dunkelfeld

2. Polizeiliche Kriminalstatistik NRW

III. Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Rettungsdienste im Dunkelfeld

1. Mechem et al. (2002)

2. Lenk (2008)

3. Heinemann (2011)

4. Schmidt (2011)

5. Baumann (2014)

6. Dressler (2014)

7. Maguire et al. (2016)

8. Kästner (2018)

9. Jüchser / Richter (2019)

IV. Zwischenergebnis

D. Forschungsprojekt „Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen“

I. Methode der Erhebung

1. Forschungsfragen

2. Forschungsdesign

3. Erhebungsinstrument

4. Stichprobe der Befragung

5. Auswertung der Ergebnisse

II. Ergebnisse der Erhebung

1. Problembewusstsein und Bewältigungsfähigkeit

2. Gewaltbetroffenheit der Einsatzkräfte

3. Phänomenologie von Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in NRW

4. Folgen von Gewalt

5. Meldung von Gewalt

6. Aussagen zu Aus- und Fortbildung

III. Zusammenfassung und Diskussion

1. Prävalenz

2. Phänomenologie

3. Gewaltprävention im Rahmen von Aus- und Fortbildung

IV. Folgen der Erhebung

1. Öffentliche Wahrnehmung der Ergebnisse

2. Aktionsplan „Gemeinsam gegen Gewalt“

E. Prävention von Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Rettungsdienste

I. Statistische Erfassung der Gewalt

II. Deeskalation

1. Antizipation von Übergriffen

2. Umgang mit ausgewählten Täter*innengruppen

3. Verhalten bei und nach einer Eskalation

III. Prävention durch Sanktion

1. Schuldstrafrecht, Spezialprävention, Generalprävention

2. Schutz der Rettungskräfte oder Symbolpolitik?

F. Fazit und Ausblick

Anlage – Fragebogen

Literaturverzeichnis

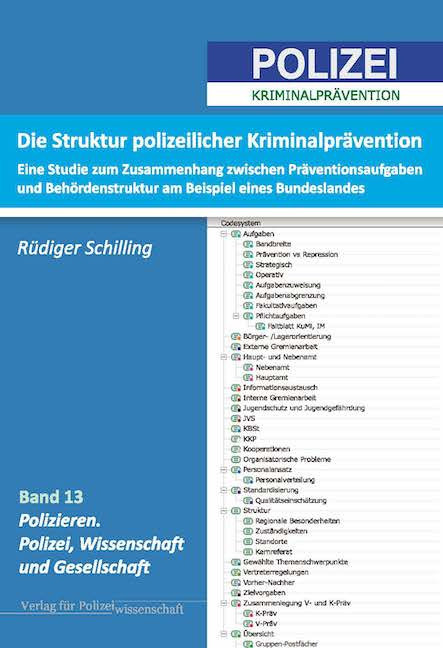

Rüdiger Schilling

Die Struktur polizeilicher Kriminalprävention Eine Studie zum Zusammenhang zwischen Präventionsaufgaben und Behördenstruktur am Beispiel eines Bundeslandes

Der empirische Teil der Studie ist eingebettet in eine Bestandsaufnahme der Rahmenbedingungen polizeilicher Präventionsarbeit, sowie in eine kritische Diskussion des Ziels und der Grenzen dieser Tätigkeit durch die Polizei. Die Studie endet mit Vorschlägen zu einer Reformierung polizeilicher Prävention.

Inhalt

Inhalt:

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1. Einführung

2. Prävention und ihre Begrifflichkeiten

2.1 Definitionen

2.1.1 Prävention

2.1.2 Verwendung des Begriffes

2.1.3 Präventionsbegriff in der Polizei

2.1.4 Definitionsversuche unter Einbeziehung gesellschaftlicher Sichtweisen

2.2 Unterscheidungen

2.2.1 Präventionsziele

2.2.2 Präventionsarten

2.2.3 Aktionsfelder

2.3 Kriminal- und Verkehrsunfallprävention

2.4 Sicherheitsgefühl als Aufgabe der Kriminalprävention

2.5 Kommunale Kriminalprävention (KKP) und die Polizei

3. Polizeiliche Prävention in der Praxis

3.1 Polizeiliche Prävention in Baden-Württemberg

3.1.1 Polizeiliche Prävention in Schulen

3.1.2 Kommunale Kriminalprävention

3.1.3 Stand der Gewaltprävention

3.2 Aktueller Stand polizeilicher Prävention

3.2.1 Gefahrenverdacht und Fürsorge

3.2.2 Definitionsmacht der Polizei

3.2.3 Gegenseitige Abhängigkeiten

3.2.4 Prävention als Teil der Polizei

3.2.5 Präventionsarbeit an Schulen

4. Rechtsgrundlagen polizeilicher Prävention

4.1 Grundsätzliches

4.2 Gefahrenbegriffe

4.2.1 Gefahr und Gefahrenvorsorge

4.2.2 Dynamik der Gefahrenbegriffe

4.3 Aufgabenzuständigkeiten

4.4 Vorbeugende Bekämpfung von Straftaten

4.5 Schlichtes Verwaltungshandeln

4.6 Hoheitliches Verwaltungshandeln

4.7 Gesetzesvorbehalt

4.8 Zwischenfazit

5. Evaluationsstudie zur polizeilichen Prävention in Baden-Württemberg

6. Erhebung von Organisationsdaten

6.1. Methodik

6.2. Organisation der Polizeipräsidien

6.3. Zusätzliche Informationen aus den Daten

6.4. Diskussion und Teilresümee

7. Leitfadeninterviews und qualitative Analyse

7.1. Methodik

7.1.1. Überblick

7.1.2. Feldzugang

7.1.3. Datenerhebung

7.1.4. Datenanalyse

7.1.5. Die einzelnen Codes

7.2.2. Erste Erkenntnisse aus den Codes

7.2.3. Nacherhebung bei den Referatsleitungen zur Übernahme operativer Tätigkeiten

8. Darstellung und Diskussion der Erkenntnisse aus der Erhebung

9. Fazit und Empfehlungen aus der Erhebung

9.1. Ein hauptamtlicher Mitarbeiter Prävention je Polizeirevier

9.2. Einheitliches Kernreferats

9.3. Einheitliche Strukturen

9.4. Bildung von Fachgruppen

9.5. Einheitliche, zielgruppen- und themenorientierte Gremienarbeit

9.6. Aufgabenbeschreibungen zur Präventionsarbeit

9.7. Einheitliche Besprechungsroutinen

9.8. Einheitliche Regelung des Opferschutzes

9.9. Einheitliche Regelung Radfahrausbildung

9.10. Anschluss aller Diensträume an Landesverwaltungsnetz

9.11. Eine Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle je Präsidium

10. Reflektion der Empfehlungen mit der Zielgruppe

10.1 Zur Empfehlung – Ein hauptamtlicher Mitarbeiters Prävention je Polizeirevier

10.2 Zur Empfehlung – Einheitliche Kernreferats

10.3 Zur Empfehlung – Einheitliche Strukturen

10.4 Zur Empfehlung – Bildung von Fachgruppen

10.5 Zur Empfehlung – Einheitliche, zielgruppen- und themenorientierte Gremienarbeit

10.6 Zur Empfehlung – Aufgabenbeschreibungen zur Präventionsarbeit

10.7 Zur Empfehlung – Einheitliche Besprechungsroutinen

10.8 Zur Empfehlung –Einheitliche Regelung des Opferschutzes

10.9 Zur Empfehlung – Einheitliche Regelung Radfahrausbildung

10.10 Zur Empfehlung – Anschluss aller Diensträume an Landesverwaltungsnetz

10.11. Zur Empfehlung – Eine Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle je Präsidium

11. Reform der polizeilichen Prävention

11.1. Polizeiliche Prävention ist ungeeignet, das Sicherheitsgefühl zu verbessern

11.2. Polizeiliche Prävention ist Teil einer zunehmenden Punitivität

11.3. Polizeiliche Prävention, wie bisher praktiziert, ist keine polizeiliche Aufgabe

11.4. Polizeiliche Prävention ist ohne Rechtsgrundlage

11.5. Polizeiliche Prävention scheint politisch motiviert

11.6. Polizeiliche Prävention ist nicht evidenzbasiert

11.7. Polizeiliche Prävention ist nicht verhältnismäßig

12. Ausblick und Empfehlungen

12.1. Konzentration auf polizeiliche Kompetenzen und auf Aufgaben mit präventiver Wirkung

12.2. Beratung auf Wunsch

12.3. Kooperation mit originär Zuständigen

12.4. Beratungsangebote statt aufsuchender Prävention

12.5 Fazit

Literaturverzeichnis

Anlagen

Robin Hofmann (Hrsg.)

Europas neue Grenzen Polizeiliche Herausforderungen im Zeitalter der neuen europäischen Sicherheitsarchitektur

Die fortschreitende europäische Integration hat auch das Thema europäische Sicherheit verstärkt in den Fokus von Politik und Wissenschaft gerückt. Die europäische Polizei sieht sich dabei mit einer Reihe neuer Herausforderungen konfrontiert, deren Bewältigung neue Strategien erfordert. Polizeiliche Aufgaben sind vielseitiger und komplexer geworden. Neben der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität sind die europäische Grenzsicherung und polizeiliche Auslandseinsätze im Rahmen von internationalen Friedensmissionen heute fester Bestandteil eines polizeilichen Anforderungsprofils. Die Beiträge in diesem Band geben aktuelle Überlegungen zu Entwicklungen und Herausforderungen der neuen europäischen Sicherheitsarchitektur wider. Im ersten Teil des Bandes wird von den Autoren polizeiliches Grenzmanagement und Terrorismusbekämpfung thematisiert. Der zweite Teil beschäftigt sich mit neuen Herausforderungen an eine europäische Polizei, etwa im Rahmen von Auslandseinsätzen und Ausbildungsangelegenheiten. Im Letzten Teil wird sodann ein Schlaglicht auf die zivilgesellschaftliche Dimension von Polizeiarbeit in Zeiten der neuen europäischen Sicherheitsarchitektur geworfen.

Inhalt

Inhalt:

Teil 1: Neue Grenzen in Europa

Wiechmann, Martin

Europäische Grenzsicherung und Etikettierungsansatz – Entsteht illegale Migration durch Gesetzgebung?

Weitkunat, Gerhardt

Grenzpolizei mit globalisiertem Lagebild – Ursächliche Strategien gegen irreguläre Migration

Dienstbühl, Dorothe

Europäische Bekämpfungsstrategien gegen Terrorismusfinanzierung und Organisierte Kriminalität auf dem Prüfstand

Teil 2: Neue Entgrenzung von Polizeiaufgaben

Weber, Aleta

Polizeiaufbau in der Islamischen Republik Afghanistan: Welchen Herausforderungen müssen sich externe Akteure beim Export exekutiver Strukturen stellen?

Tiefenbach, Bernd

Policing Cross Border Crime in Europe – A comparative study on Transnational Policing and Inter-EU Law enforcement corporation

Ruhland, Bernhard

Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven der mitteleuropäischen Polizeiakademie MEPA

Teil 3: Neue polizeiliche und gesellschaftliche Herausforderungen

Feltes, Thomas

Community Policing – ein Modell für Länder im oder nach einem gesellschaftlichen Umbruch?

Feltes, Tillmann

Jugend und Sicherheit in Countries in Transition. Das Beispiel Kosovo

Thomas Feltes, Felix Rauls (Hrsg.)

Der Kampf gegen Rocker Der "administrative Ansatz" und seine rechtsstaatlichen Grenzen

Zunächst als Ansatz gegen die sog. „Rockerkriminalität“ entwickelt, wird der administrative Ansatz auch gegen sog. „Clans“ eingesetzt. Zwei Gruppierungen, die keine Lobby haben und die sich als Projektionsfläche für „das Kriminelle“ eignen – unabhängig davon, ob eine behauptete erhöhte kriminelle Belastung dieser Gruppen tatsächlich besteht. Wenn nachweislich mehr als 90 % der Mitglieder der jeweiligen Gruppen nicht straffällig sind, dann muss der Blick auf das Vorgehen im Rahmen des administrativen Ansatzes geschärft werden. Ob der Rechtsstaat ein Rechtsstaat ist, zeigt sich vor allem daran, ob er sich in (behaupteten) Ausnahmesituationen und im Umgang mit (behaupteten) Feinden an seine Spielregeln hält.

Dieser Sammelband soll diesen Blick schärfen: Er soll aus verschiedenen Perspektiven und Disziplinen das Vorgehen der Behörden beleuchten und rechtliche, kriminologische sowie psychologische Risiken und Nebenwirkungen aufzeigen.

Inhalt

Inhalt:

Vorwort

Felix Rauls

Der administrative Ansatz zur Prävention und Bekämpfung von Kriminalität. Wird das Strafrecht über das Verwaltungsrecht ausgehebelt?

Thomas Feltes

Der sog. „Strukturbericht“ zu „Outlaw Motorcycle Gangs“ (OMCG) des LKA Baden-Württemberg und seine Verwendung im Rahmen von Verwaltungsentscheidungen – eine kriminologisch-rechtstatsächliche Bewertung

Lutz Schelhorn

Der Mythos „Hells Angels“. Fiktion und Realität

Florian Albrecht

Verwaltungsverfahren gegen Mitglieder sog. Rockergruppen

Rudolf Sponsel

Mitglied und Gruppe

Klaus von Lampe

Rocker = organisierte Kriminalität?

Christoph Keller

Polizeiliche Verarbeitung personenbezogener Daten im Kontext der Bekämpfung der Rockerkriminalität

Michael Winhard

Von Engeln und Banditen – kriminologische Betrachtung der Delinquenz einer Subkultur zur Überprüfung präventiver Ansatzmöglichkeiten

Lena Heinrich

Clankriminalität – Phänomenologische Grundlagen und die Risiken der rechtstaatlichen Reaktionen

Ramona Kühlborn

Motorradclubs im Fokus. Ausgewählte Aspekte der Bekämpfung von Rockerkriminalität unter Einbeziehung der Sichtweisen zweier Aussteiger aus dem Rockermilieu und eines szenekundigen Beamten

Ferdinand Wessels

Der Zugriff auf Motorräder und Vereinsgrundstücke verbotener „Rockerclubs“

Thomas Feltes

Die Prognose waffenrechtlicher Unzuverlässigkeit sog. „Rocker“

Autoren

Ruth Sapelza

Menschenhandel – Frauen als Täterinnen Eine qualitative Analyse von Strafverfahrensakten

Inhalt

Inhalt:

Vorwort

1 Einleitung

2 Begrifflichkeiten und rechtliche Regelungen

2.1 Begrifflichkeiten

2.1.1 Menschenhandel

2.1.2 Menschenhandel und Prostitution

2.1.3 Menschenhandel und Organisierte Kriminalität

2.2 Internationale und nationale Rechtsakte

2.2.1 Zusatzprotokoll der Vereinten Nationen vom 15. November 2000

2.2.2 Rahmenbeschluss 2002/629/JI vom 19. Juli 2002

2.2.3 37. Strafrechtsänderungsgesetz vom 11. Februar 2005

2.2.4 Richtlinie 2011/36/EU vom 15. April 2011

2.3 Zusammenfassung

3 Statistische Befunde und empirische Erkenntnisse

3.1 Menschenhandel im Spiegel von polizeilicher und justizieller Statistik

3.1.1 Polizeiliche Kriminalstatistik

3.1.2 Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht

3.1.3 Bundeslagebild Menschenhandel

3.1.4 Strafverfolgungsstatistik

3.1.5 Strafvollzugsstatistik

3.2 Ausgewählte Studien Deutschland

3.2.1 Herz & Minthe (2006)

3.2.2 Kallinger (2007)

3.2.3 Helfferich, Kavemann & Rabe (2010)

3.2.4 BMAS & KOK e. V. (2011)

3.3 Ausgewählte Studien International

3.3.1 Denisova (Ukraine, 2001) Menschenhandel

3.3.2 Zhang et al. (China/ USA, 2007) Menschenschmuggel

3.3.3 Siegel & de Blank (Niederlande, 2010) Menschenhandel

3.3.4 Beare (Kanada, 2010) Organisierte Kriminalität

3.3.5 Van San (Curaçao / Niederlande, 2011) Drogenhandel

3.3.6 Bailey (Barbados / Niederlande, 2013) Drogenhandel

3.3.7 Dino (Italien, 2013) Mafia

3.3.8 Kleemans et al. (Niederlande, 2014) Transnationale Organisierte Kriminalität

3.3.9 Siegel (Niederlande, 2014) Transnationale Organisierte Kriminalität

3.4 Zusammenfassung

4 Eigene empirische Untersuchung

4.1 Datenerhebung

4.1.1 Das Strafverfahren und die Verfahrensakten

4.1.2 Feldzugang, Sampling und Erhebung

4.1.3 Forschungsinteresse und Zielsetzung der Untersuchung

4.2 Datenauswertung

4.3 Darstellung der Ergebnisse

4.3.1 Merkmale der Tatverdächtigen und der verfolgten Straftaten

4.3.2 Staatsanwaltschaftliche Entscheidungen

4.3.3 Richterliche Entscheidungen

4.4 Zusammenfassung

5 Theoretische Einordnung der Befunde

5.1 Strukturelle Bedingungen, Handlungen und Zugangsmechanismen

5.1.1 Intersektionalität sozialer Strukturkategorien

5.1.2 Ökonomische Marginalisierung und Viktimisierung

5.1.3 Gelegenheitsstruktur, Vermittlung und soziale Einbettung

5.1.4 Entscheidungsprozesse und Motive

5.2 Rollen- und geschlechterstereotype richterliche Bewertung

5.3 Zusammenfassung

6 Fazit und Empfehlungen, kritische Betrachtung, Ausblick

6.1 Fazit und Empfehlungen

6.2 Kritische Betrachtung der Untersuchung

6.3 Ausblick

Anhang