Martin H. W. Möllers

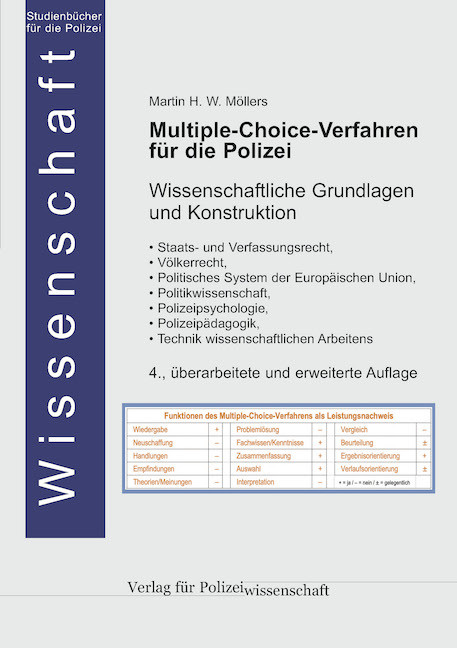

Multiple-Choice-Verfahren für die Polizei Wissenschaftliche Grundlagen und Konstruktion 4., überarbeitete und erweiterte Auflage

Das Buch umfasst drei Teile. Der erste Teil enthält die wissenschaftlichen Grundlagen des MC-Verfahrens, ausgehend von den Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten und ihre jeweiligen Merkmale. Im zweiten Teil sind nach polizeipraktischer Gewichtung gegliedert die Fragenkataloge einschließlich ihrer jeweiligen Antwortoptionen aufgenommen. Der dritte Teil folgt dieser Gliederung des zweiten Teils und liefert die jeweils erwarteten Lösungen.

Insgesamt sind rund 170 teilweise sehr knifflige Fragen gestellt, die auch didaktische Ebenen der Intensitätsstufe 4 (= Bewerten, Beurteilen) erreichen können und mit unterschiedlich vielen Antwortoptionen ausgestattet sind. Die Fragen beziehen sich schwerpunktmäßig auf das Staats- und Verfassungsrecht, insbesondere Grundrechte, Völkerrecht, das Politische System der Europäischen Union, Politikwissenschaft mit Extremismus, Islamismus und Migration sowie Polizeipsychologie. Aber auch polizeilich relevante Nebengebiete wie etwa die Polizeipädagogik und die Technik wissenschaftlichen Arbeitens haben Berücksichtigung gefunden.

Inhalt

Inhalt:

Erster Teil: Wissenschaftliche Grundlagen des Multiple-Choice-Verfahrens

1 Anforderungen an und Merkmale von wissenschaftlichen Arbeiten

2 Darstellungsformen und Funktionen wissenschaftlicher Arbeiten

3 Die Basis der Wissenschaftlichkeit bildet die Lesekompetenz als Grundlage der Schlüsselqualifikation für den Polizeialltag

4 Allgemeine Standards der Wissenschaftlichkeit beim Einsatz von Multiple-Choice-Verfahren

5 Funktionen des Multiple-Choice-Verfahrens als Klausur (Leistungsnachweis)

6 Vor- und Nachteile des Multiple-Choice-Verfahrens als Klausur (Leistungsnachweis)

Zweiter Teil: Fragen zum MC-Verfahren

1 Staats- und Verfassungsrecht

2 Völkerrecht

3 Politisches System der Europäischen Union

4 Politikwissenschaft

5 Polizeipsychologie

6 Polizeipädagogik

7 Technik wissenschaftlichen

Dritter Teil: Lösungen zum MC-Verfahren

1 Staats- und Verfassungsrecht

2 Völkerrecht

3 Politisches System der Europäischen Union

4 Politikwissenschaft

5 Polizeipsychologie

6 Polizeipädagogik

7 Technik wissenschaftlichen

Martin H. W. Möllers

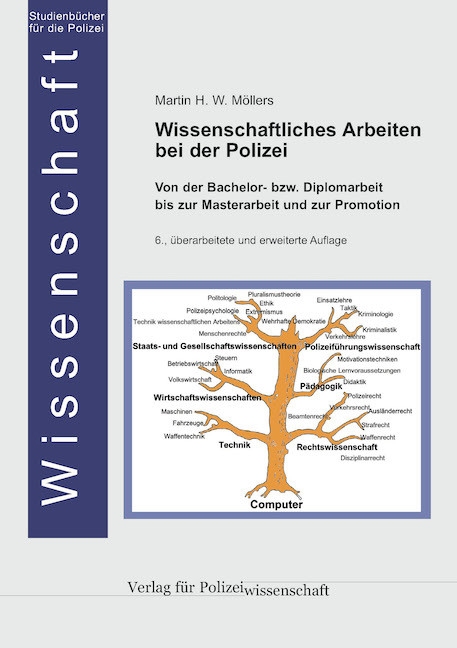

Wissenschaftliches Arbeiten bei der Polizei Von der Bachelor- bzw. Diplomarbeit bis zur Masterarbeit und zur Promotion 6., überarbeitete und erweiterte Auflage

Für alle diese Arbeiten zeigt das Buch den Weg von der Themenfindung über die erfolgreiche Literaturrecherche mithilfe von Intranet und Internet sowie die Gestaltung von Gliederung, Fußnotenapparat, Zitiertechnik und Quellenangaben bis hin zur Erstellung des Werks. Zum besseren Verständnis wurden zur Veranschaulichung Schaubilder und Tabellen eingesetzt, die in dieser Neuauflage nochmals verbessert und ergänzt wurden. Das Buch gibt Hinweise für empirische Forschungsarbeiten, in denen Experteninterviews und/oder Fragebogenaktionen durchgeführt werden, erläutert die Kriterien für die Bewertung einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit und hat auch ein Kapitel über den Vortrag von Referaten, die Erstellung eines Exposés und die Präsentation von Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten aufgenommen. Ein weiteres Kapitel behandelt die wissenschaftliche Sprache und gibt entsprechende Formulierungshilfen.

Der großzügig ausgestattete „Apparat“ im Anhang mit verschiedenen Verzeichnissen, insbesondere einem umfänglichen Quellen- und Literaturverzeichnis, einem Glossar der Fachbegriffe rund um die wissenschaftliche Arbeit sowie dem ausführlichen Stichwortregister, soll die Möglichkeit erweitern, mit dem Buch zu arbeiten.

Inhalt

Inhalt:

1. Teil: Allgemeine Merkmale sowie unterschiedliche Formen und Strukturen von wissenschaftlichen Arbeiten bei der Polizei

1 Anforderungen an und Merkmale von wissenschaftlichen Arbeiten

2 Darstellungsformen und Funktionen wissenschaftlicher Arbeiten

3 Die Basis der Wissenschaftlichkeit bildet die Lesekompetenz als Grundlage der Schlüsselqualifikation für den Polizeialltag

4 Die äußere Form von Diplomarbeiten und Bachelor- oder Masterarbeiten sowie Promotionen

2. Teil: Möglichkeiten der Themenfindung für eine wissenschaftliche Abschlussarbeit mit Polizeibezug, wie Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten, sowie die Themenfindung für eine Promotion

1 Allgemeine Hinweise zum Anforderungsprofil der Arbeiten an Polizeihochschulen

2 Themenfindung von der ersten Idee bis zur konkreten Fragestellung für Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten

3 Überlegungen zur Standfestigkeit der konkreten Fragestellung

4 Themenfindung für Promotionen an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) und an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DUV)

3. Teil: Darstellung einer Auswahl von Themenbeispielen aus der Fächervielfalt der Polizeihochschulen

1 Themen aus dem Studiengebiet Polizeiführungswissenschaft

2 Themen aus dem Studiengebiet Rechtswissenschaft

3 Themen aus dem Studiengebiet Staats- und Gesellschaftswissenschaften

4 Themen aus den Bereichen Technik und Sport

4. Teil: Erfolgreiche Literaturrecherche unter Berücksichtigung von Datenbanken sowie Suchmaschinen im Intranet und Internet

1 Literaturrecherche in Katalogen, Datenbanken und Suchmaschinen

2 Literaturrecherche in Bibliotheken

3 Technik des Lesens und Auswertens geeigneter Literatur

5. Teil: Notwendige Grundkenntnisse zum Umgang mit der Textverarbeitungssoftware sowie die technische Verarbeitung von Quellen und Literatur unter WORD®

1 Allgemeine Hinweise zur Tastenbelegung

2 Die grundlegende Gestaltung der Datei für die wissenschaftliche Arbeit

3 Das konkrete Layout der wissenschaftlichen Arbeit

4 Technische Abschlussarbeiten nach Fertigstellung der wissenschaftlichen Arbeit

6. Teil: Grundkenntnisse für empirische Forschungsarbeiten

1 Über Lehrveranstaltungen zu sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden an Polizeihochschulen

2 Die Bedeutung der Wissenschaftlichkeit für Experteninterview und Fragebogen

3 Allgemeine Standards der Wissenschaftlichkeit bei Einsatz von Befragungsmethoden

4 Die Frage nach dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn in Experteninterview und Fragebogen

5 Die Unterscheidung von qualitativen Experteninterviews und quantitativen Fragebogen

6 Das qualifizierte Experteninterview in wissenschaftlichen Untersuchungen

7 Der Fragebogen in wissenschaftlichen Untersuchungen

7. Teil: Zitiertechnik, Belegarten und Literaturangaben in Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten

1 Die richtige

2 Die Technik des Belegens von Literatur und Quellen

3 Das Literaturverzeichnis

4 Die Unterscheidung von Quellen und Literatur

8. Teil: Was ist zitierfähig und wie wird es zitiert?

1 Zitierung aus Büchern und

2 Zitierung aus Zeitschriften und Zeitungen sowie Parlamentsdrucksachen

3 Zitierung aus Hochschulschriften und aus dem Internet

4 Zitierung von polizeiinternen Schriftwerken

9. Teil: Verständliche Sprache und Formulierungshilfen

1 Sprache als notwendige Voraussetzung einer wissenschaftlichen Arbeit

2 Wissenschaftssprache als besonderer Sprach- und Stiltyp

10. Teil: Referate und Präsentationen von Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten ohne PowerPoint erfolgreich halten

1 Die Arbeitsschritte für die Erstellung eines themengebundenen Vortrags

2 Die Veranschaulichung von Vortragsthemen

3 Formen der Veranschaulichung für Referat und Präsentation

4 Der Einsatz von Medien für den Vortrag eines Referats oder der Präsentation einer Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit

11. Teil: Die konkreten Inhalte von Einleitung, Hauptteil, Schluss und Abstract sowie die sonstigen Kriterien für die Bewertung von Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten

1 Allgemein formale Bewertungsaspekte

2 Besondere materielle Bewertungsaspekte in Bezug auf die Inhalte von Einleitung, Hauptteil, Schluss und Abstract

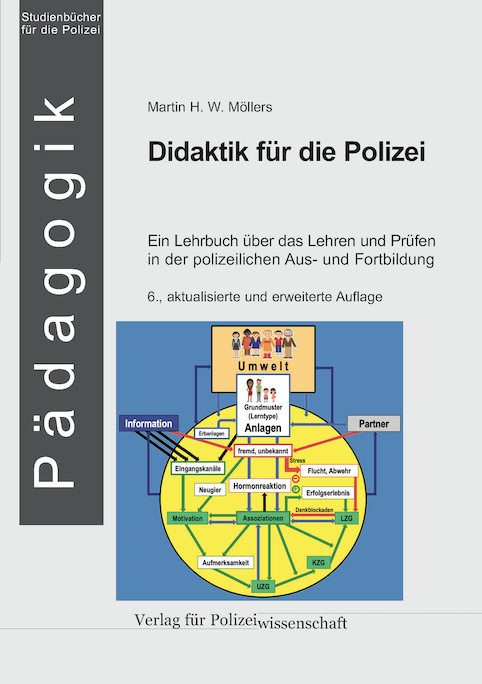

Martin H. W. Möllers

Polizei und Didaktik Ein Lehrbuch über das Lehren und Prüfen in der polizeilichen Aus- und Fortbildung 6., aktualisierte und erweiterte Auflage

Didaktik hat bei der Polizei einen hohen Stellenwert – nicht nur, weil Aus- und Fortbildung eine bedeutende Rolle spielen. Vielmehr gibt es tagtäglich in der Praxis Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über Rechts- und Sicherheitslagen sowie neue Einsatz- und Führungsmittel auf dem Laufenden gehalten werden müssen.

Das Buch will spezielle Hilfestellung geben, Unterricht zu gestalten, Prüfungen abzunehmen und allgemein Lernerfolge in polizeilichen Lehrprozessen zu erzielen. Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen biologische Lernvoraussetzungen sowie wissenschaftliches und didaktisches Arbeiten. Zu letzterem gehören vor allem Veranschaulichung von Lehrstoffen und optimale Unterrichtsmethoden, aber auch die Planung und Durchführung von schriftlichen und mündlichen Prüfungen sowie Lehrproben einschließlich deren Bewertungen. Es enthält Beispiele für durchgeplanten Unterricht sowie Muster- und Übungsklausuren mit Lösungsvorschlägen. Darüber hinaus sind die notwendigen Grundlagen der Forschungsmethode der Experteninterviews aufgenommen, die oft in wissenschaftlichen Abschlussarbeiten (Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten bzw. Promotionen an der DHPol in Münster) eingesetzt werden. Neue Prüfungsformate, die in den modularisierten Studiengängen an Polizeihochschulen eingeführt wurden, werden im Buch ebenfalls berücksichtigt. Dazu gehören Thesenpapier, Referat, Diplomarbeitspräsentation und Multiple-Choice-Prüfungen.

Zur Optimierung des Lernprozesses arbeitet das Buch zur Veranschaulichung für die Leserinnen und Leser mit 152 Schaubildern, die hinten im Werk zum schnellen Auffinden aufgelistet sind. Außerdem ist mit Literaturverzeichnis, Glossar der didaktischen Begriffe und einem umfänglichen Stichwortregister ein nützlicher Apparat aufgenommen, der das Arbeiten mit dem Buch erleichtern soll.

Inhalt

Inhalt:

Einführung zur Didaktik bei der Polizei

Erster Teil: L e r n e n

Zweiter Teil: L e h r e n

Dritter Teil: P r ü f e n an der (Hoch-)Schule

Vierter Teil: P r ü f e n in der Praxis

Fünfter Teil: U m s e t z u n g von Lehren und Prüfen

Sechster Teil: E r g e b n i s s i c h e r u n g

Anhang

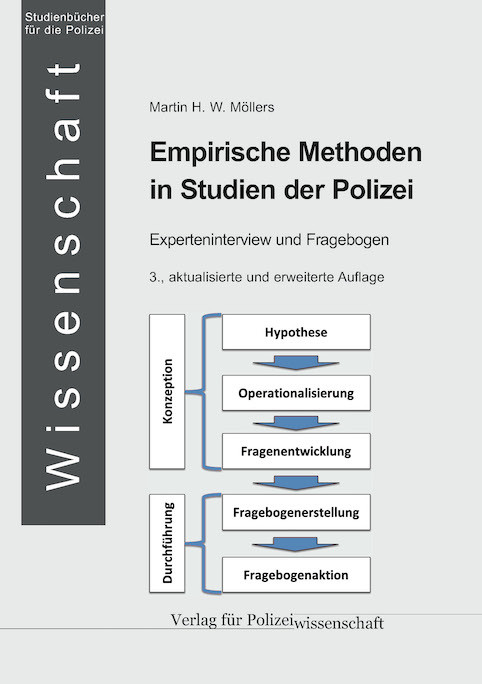

Martin H. W. Möllers

Empirische Methoden in Studien der Polizei Experteninterview und Fragebogen 3., aktualisierte und erweiterte Auflage

Die Polizeistudiengänge sehen wegen der ohnehin schon breiten Fülle an Lernstoff in aller Regel keine Lehrveranstaltungen zu sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden vor. Da aber in wissenschaftlichen Abschlussarbeiten, welche die Studierenden als Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit absolvieren müssen, mit zunehmenden Interesse inzwischen sehr häufig Experteninterviews und Fragebogenaktionen eingeplant werden, besteht ein Bedarf für ein Buch, in dem die Grundlagen dieser Forschungsmethoden möglichst kurz und knapp erläutert werden. Dies soll verhindern, dass der Einsatz solcher empirischer Untersuchungsmethoden laienhaft angelegt sind und dann letztlich keinen wissenschaftlichen Fortschritt erbringen. Das gilt auch für Promotionen an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster.

Mit einer komprimierten Darstellung der wichtigsten Regeln im Sinne eines Leitfadens speziell für die Polizei soll ein Mindestmaß an Wissenschaftlichkeit bei Arbeiten mit Interview und/oder Fragebogen erreicht werden.

Inhalt

Inhalt:

Die Lesekompetenz als Basis der Wissenschaftlichkeit und Grundlage der Schlüsselqualifikation für den Polizeialltag

Konkrete Überlegungen zur Wissenschaftlichkeit von Experteninterviews und Fragebogen

1. Teil: Die qualitative Forschungsmethode Experteninterview

1 Die Auswahl der geeigneten Interviewmethodik

2 Die Vorbereitung des Experteninterviews

3 Die Durchführung des Experteninterviews

4 Die Auswertung und Archivierung des Experteninterviews

2. Teil: Die quantitative Forschungsmethode Fragebogen

1 Die Suche nach geeignetem Datenmaterial

2 Die Vorbereitung des Fragebogens

3 Die Konstruktion des Fragebogens und die Durchführung der Fragebogenaktion

4 Überlegungen zu den Voraussetzungen der Repräsentativität der Daten

5 Probleme beim Rücklauf der Fragebogen

6 Die Auswertung des Fragebogens

7 Grenzen der Interpretation

Martin H. W. Möllers

Staats- und Verfassungsrecht auf dem Prüfstand Menschenwürde, Menschen- und Grundrechte,Verfassungsprinzipien und Staatsorganisation

Die Polizeiarbeit bringt im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern auch Eingriffe in die Freiheiten der Menschen mit sich. Daher ist innerhalb des Studiengebiets „Staats- und Gesellschaftswissenschaften“ das Fach Staats- und Verfassungsrecht (SVR) ein wesentliches Fachgebiet für die Polizei, weil sich SVR insbesondere mit der Menschenwürde, den Menschen- und Grundrechten sowie den Verfassungsprinzipien und der Staatsorganisation auseinandersetzt und deren Inhalte auf den Prüfstand stellt.

Der Band versteht sich als Ergänzung vorhandener Ausbildungsliteratur für das Hochschulstudium bei der Polizei und greift das Prinzip des Frage-Antwort-Dialogs auf.

Als weiterer Band sind die Fächer Politikwissenschaft inklusive EU- und Völkerrecht sowie Didaktik, die auch die Technik wissenschaftlichen Arbeitens enthält, auf den Prüfstand gestellt.

Inhalt

Martin H. W. Möllers

Politikwissenschaft & Didaktik an Polizeihochschulen auf dem Prüfstand Demokratietheorie / Politischer Extremismus / Migration / Rechtliche Grundlagen supra- und internationaler Beziehungen

Die Blaue Reihe: Studienbücher für die Polizei

Die Polizeiarbeit erfordert, mit Bürgerinnen und Bürgern, die als Individuen unterschiedlich sozialisiert sind und entsprechend verschieden agieren, umzugehen. Daher ist innerhalb des Studiengebiets „Staats- und Gesellschaftswissenschaften“ zum einen das Fach Politikwissenschaft inklusive Grundlagen des EU- und Völkerrechts mit allen seinen Facetten ein wesentliches Fachgebiet für die Polizei. Denn es setzt sich insbesondere mit der Demokratietheorie, dem Pluralismus und dem Gemeinwohl als Grundlage des respektvollen Umfangs miteinander auseinander. Zudem behandelt es den Politischen Extremismus und Islamismus, den Nord-Süd-Konflikt und die Migration sowie rechtliche Grundlagen supra- und internationaler Beziehungen und erörtert die Internationale polizeiliche Zusammenarbeit und polizeiliche Auslandseinsätze. Alle Inhalte werden auf den Prüfstand gestellt. Zum anderen gehört die Schulung des Nachwuchses zur notwendigen Polizeiarbeit, sodass die Didaktik, die insbesondere die biologischen Voraussetzungen des Lernens und die Voraussetzungen und Methoden der Unterrichtslehre zum Gegenstand hat, aber auch Bedingungen der Wissenschaftlichkeit aufgreift, ebenfalls nicht fehlen darf.

Der Band versteht sich als Ergänzung vorhandener Ausbildungsliteratur für das Hochschulstudium bei der Polizei und greift das Prinzip des Frage-Antwort-Dialogs auf.

Als weiterer Band ist das Fach Staats- und Verfassungsrecht auf den Prüfstand gestellt.

Inhalt

J. Erdmann, A. Steinhäuser & G. R. Wollinger

How-to Wissenschaftliches Arbeiten in Seminaren vermitteln

Inhalt

Inhalt:

Teil I – Didaktischer Hintergrund

1. Wissenschaftliches Arbeiten

2. Seminare zur wissenschaftlichen Vertiefung

3. Problemfelder

4. Lösungsansatz: Lehrskript zur Vermittlung wissenschaftlichen Arbeitens

Teil II – Lehrzielorientierte Übungen für Seminare

FAQ: Über dieses How-to

Lehrziele und Übungen auf einem Blick

#1 Verständnis von Wissenschaft

#2 Recherche

#3 Texte erfassen und verstehen

#4 Eine wissenschaftliche Arbeit entwickeln

#5 Eine wissenschaftliche Arbeit schreiben

What’s next?

Literatur

Jürgen Kepura / Frank Niechziol / Markus Pfau

Schleusungskriminalität Grundlagen zur Phänomenologie, Ätiologie und polizeilicher Intervention

Inhalt

Inhalt:

Vorwort

I Grundlagen

1 Eine erste Orientierung

2 Begriffliche Grundlagen

3 Schleusungskriminalität - ein komplexes Phänomen

II Straftaten

4 Funktion der Strafrechtsnormen in der Schleusungskriminalität

4.1 Schleuserdelikte als Bestandsteil des speziellen Ausländerstrafrechts

4.2 Ausgewählte Grundtatbestände (§ 95 Abs. 1 AufenthG)

4.3 Weitere Grundtatbestände (§ 95 Abs. 2 AufenthG)

4.4 Nutzung rechtsmissbräuchlich erlangter Aufenthaltstitel (§ 95 Abs. 6 AufenthG)

4.5 Strafausschließungsgrund Flüchtling (§ 95 Abs. 5 AufenthG)

4.6 Einschleusen von Ausländern (§ 96 AufenthG)

4.7 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen (§ 97 AufenthG)

4.8 Schleusungsdelikte aus dem Asylverfahrensgesetz

4.9 Regelmäßig tangierte Normen des allgemeinen Strafrechts

III Phänomenologie

5 Die Lage

5.1 Die Lage im Hellfeld

5.2 Die Lage im Dunkelfeld

5.3 Begleit- und Folgekriminalität

6 Modi Operandi

6.1 Schleusungsarten

6.2 Phasen des Schleusungsprozesses

6.3 Partielle Schleusung

6.4 Organisierte Etappenschleusung

6.5 Legendierte Schleusung/Scheinlegalität

6.6 Besonderheiten in der Tatausführung

6.7 Organisation der Tätergruppierungen

IV ätiologie

7 Erklärungsansätze für irreguläre Migration und Schleusungskriminalität

7.1 Ein Blick in die Historie

7.2 Typologischer Ansatz

7.3 Migrationstheoretische Erklärungsansätze

7.4 Kriminologische Erklärungsansätze

7.5 Schlussfolgerung: Multifaktorialität

V Polizeiliche Intervention und Strategie

8 Eckpunkte des kriminalpolitischen Handlungsrahmens

8.1 Internationaler Handlungsrahmen

8.2 Nationaler Handlungsrahmen

9 Europäische Dimension

9.1 Die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX

9.2 Das Europäische Polizeiamt EUROPOL

9.3 Schengener Verträge

9.4 Polizeiverträge

9.5 Vertrag von Prüm

9.6 „Dublin-Verfahren“ und EURODAC

10 Nationale Maßnahmen mit transnationaler Wirkung

10.1 Verbindungsbeamte

10.2 Dokumenten- und Visaberater

10.3 Gemeinsame Zentren

11 Nationale Dimension

11.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen

11.2 Wesentliche Akteure auf Bundesebene

11.3 Wesentliche Akteure auf Landes- und Kommunalebene

11.4 Zwischenbehördliche Kooperationsformen auf nationaler Ebene

VI Sachbearbeitungshinweise

12 Wege in die Beweisführung

13 Verdachtsgewinnung

14 Unerlaubte Einreise

14.1 Aspekte des Ersten Angriffs

14.2 Maßnahmen am Feststellungsort

14.3 Identitätsfeststellung und -prüfung

14.4 Gefährliche Schleusungen

14.5 Suche nach Sachbeweisen

14.6 Zeugenermittlung und Zeugensicherung

14.7 Maßnahmen an weiteren Tatorten - kriminaltaktische Erwägungen

14.8 Behördenübergreifende Kooperation in der Sachbearbeitung

15 Unerlaubter Aufenthalt

15.1 Aspekte des Ersten Angriffs

15.2 Maßnahmen am Feststellungsort

15.3 Zeugensicherung und Ermittlung von Beschuldigten

15.4 Suche nach Sachbeweisen

16 Ermittlung von Schleusungsstrukturen

16.1 Operative und strategische Auswertung

16.2 Verdeckte Beweiserhebung

16.3 Kontrollierte Schleusung

16.4 Freiheitsentziehung

17 Finanzermittlungen

Glossar

Literaturverzeichnis

Internetadressen

Sachwortverzeichnis